Без итогового декабрьского сочинения невозможно получить допуск к ЕГЭ. Это не просто формальность — работа показывает умение рассуждать, аргументировать и грамотно выражать мысли. В статье рассказываем, как писать итоговое сочинение в 11 классе по всем правилам и на что обратить внимание при подготовке, чтобы уверенно пройти испытание.

Итоговое сочинение — что это такое

Итоговое сочинение — это экзаменационная работа для выпускников 11 классов. Оценивается по системе «зачёт/незачёт», результат служит допуском к ЕГЭ. Без зачёта за сочинение школьник не сможет сдавать экзамены в основной период.

Главная цель работы — проверить, умеет ли выпускник формулировать и аргументировать собственное мнение, анализировать литературу и строить связный текст. Задача не в том, чтобы пересказать книгу, а показать способность рассуждать и понимать прочитанные произведения.

Как проходит итоговое сочинение

Итоговое сочинение пишут в первую среду декабря. Для пропустивших по уважительной причине или не получивших зачёт предусмотрены дополнительные дни — обычно в феврале и мае. Экзамен проходит в письменной форме и максимально приближен к условиям ЕГЭ — фиксированное время, аудитория и контроль. На партах только черновик, ручка и список тем.

На выполнение задания даётся 3 часа 55 минут. За это время нужно написать развёрнутое сочинение объёмом не менее 250 слов. Максимального ограничения по объёму нет, но слишком короткий текст автоматически считается невыполненным и получает незачёт.

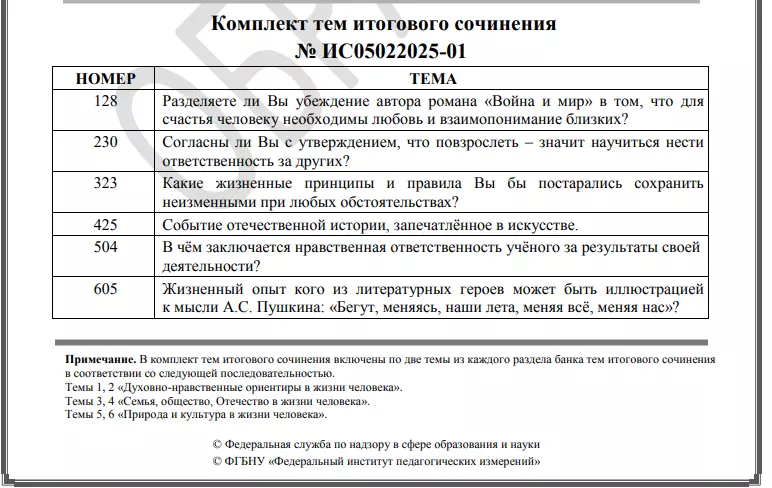

Задание формулируется в виде шести открытых тем, связанных с литературой и жизненными ценностями. Например: «Что значит быть верным своему слову?» или «Почему люди ищут поддержку в трудные времена?». Выпускник выбирает одну из предложенного списка и раскрывает, при этом нужно привести пример из художественных произведений.

Результаты сочинения обычно известны не позднее чем через две недели. Работы проверяют школьные комиссии, при успешной сдаче ученик получает допуск к ЕГЭ.

Как составить структуру сочинения

Итоговое сочинение строится по принципу классического рассуждения. В плане должно быть вступление, основная часть и заключение. Каждая из частей в этой схеме играет свою роль, их следует оформлять правильно.

Вступление

Начало работы должно показать, что выпускник понимает тему. Обычно вступление включает три элемента:

- Обозначение темы. Если она звучит как вопрос, можно переформулировать его своими словами. Например, рассуждение на тему «Что значит быть добрым?» можно начать так: «Проблема доброты и помощи людям встречается во многих произведениях литературы».

- Объяснение ключевого термина. Прежде чем приводить аргументы, полезно показать, как вы понимаете ключевое понятие. Например: «Доброта — это внимание и забота о других, проявляющиеся в поступках».

- Тезис. Это личная позиция выпускника — краткий ответ на вопрос. Его можно оформить с помощью клише «Я считаю, что…». Например: «Я считаю, что доброта делает мир лучше и помогает людям находить поддержку друг в друге».

Основная часть

Здесь формулируется аргументация, которая подтверждает тезис. Логика написания может быть такой:

- Переход к примеру. Это связка, которая соединяет вступление и аргумент: «Обратимся к роману Л. Н. Толстого “Война и мир”».

- Описание эпизода. Кратко пересказывается ситуация, в которой проявляется нужная мысль.

- Анализ и микровывод. Нужно не только назвать произведение, но и объяснить, как описываемые события подтверждают тезис. Например: «Поступок Пьера Безухова показывает, что прогресс начинается с нравственного выбора человека».

Достаточно одного литературного примера, но чаще приводят два, чтобы подстраховаться — если один аргумент не примут, второй поможет получить зачёт. Если слов до нижней границы объёма все ещё не хватает, можно дополнить рассуждение примером из кино или личного опыта — но литературная база должна быть обязательно.

В качестве аргументов подходят разные источники: произведения классической и современной литературы, публицистика, дневники, мемуары, письма, биографии, научно-популярные тексты. А вот пословицы, комиксы, графические романы и интернет-истории ФИПИ не признаёт аргументами.

Заключение

Финал подводит итог всему сказанному. Здесь можно подтвердить тезис, ещё раз выделив главную мысль, или переформулировать её в обобщённом виде. Заключение должно быть кратким и логично завершать сочинение.

Образцы правильных работ можно найти в методических материалах ФИПИ. В них показано, как школьники из разных регионов используют примеры из литературы и получают высокие оценки за логичное рассуждение.

Каким требованиям должно соответствовать сочинение

ФИПИ разрабатывает рекомендации и требования к итоговому сочинению. Чтобы работу приняли к проверке, достаточно выполнить два условия: уложиться в допустимый объём и показать самостоятельность рассуждений.

Объём текста. Минимальное количество слов — 250. Максимальный предел не установлен, обычно для раскрытия нравственной или этической темы хватает около 350 слов.

В подсчёте есть свои нюансы. Например, «Л. Н. Толстой» считается одним словом, а «Лев Николаевич Толстой» — уже тремя. Служебные части речи тоже учитываются: «все же» — два слова. На эти моменты нужно обращать внимание.

Самостоятельность. Сочинение пишется своими словами. Списывать, использовать заученные аргументы из интернета или чужие тексты запрещено. Любые подозрения на плагиат приводят к автоматическому незачёту, пересдать можно будет только в следующем году.

По каким критериям оценивают итоговое сочинение

После проверки требований к объёму и самостоятельности работу оценивают по пяти критериям. Два первых из них — основные, без зачёта по ним вся работа считается несданной.

- Соответствие теме. Ученик должен рассуждать именно на заявленную тему, раскрыть её с разных сторон. Если сочинение уходит «в сторону» и не даёт ответа на поставленный вопрос, ставят незачёт.

- Аргументация и использование литературного материала. Нужно доказать свою позицию, ссылаясь на произведения литературы. Если аргументов нет или они не связаны с тезисом, работа не засчитывается.

- Композиция и логика рассуждения. Проверяющие смотрят, как построен текст: есть ли связка между тезисом и аргументами, выдержана ли структура «вступление — основная часть — вывод».

- Качество письменной речи. Нужно показать умение ясно и грамотно излагать мысли на русском языке, подбирать лексику, использовать разные грамматические конструкции. Если ошибки мешают понять смысл, балл не засчитывается.

- Грамотность. На 100 слов допускается не больше пяти орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок.

Чтобы получить зачёт за итоговое сочинение, нужно выполнить первые два критерия и хотя бы один из оставшихся трёх.

Как подготовиться к сочинению

К итоговому сочинению лучше готовиться заранее и постепенно, чтобы в день экзамена было меньше стресса. Вот основные шаги для подготовки с нуля:

- Изучите материалы ФИПИ. На официальном сайте опубликованы все правила и документы — требования к сочинению, критерии проверки, комментарии к разделам тем и открытый банк заданий. Там же есть темы итогового сочинения прошлых лет и комментарии к ним.

- Составьте свой пул аргументов и научитесь использовать их в текстах. Чтение — главный способ подготовки. Если есть время, берите объёмные романы и повести: в них больше героев и эпизодов, которыми можно аргументировать мысль. Если времени мало, подойдут короткие рассказы. Школьники часто используют аргументы из «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина, «Капитанской дочки» А. С. Пушкина, «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Войны и мира» Л. Н. Толстого, «Отцов и детей» И. С. Тургенева и других произведений классиков.

- Ведите читательский дневник. Кратко записывайте сюжет, главных героев, ключевые темы и цитаты. Удобно делать это в таблице: в одном столбце — название произведения, в другом — тема, в третьем — аргументы. Такой дневник станет личным справочником и поможет быстро повторить материал перед экзаменом.

- Обсуждайте прочитанное. Разговор о книге — лучший способ закрепить знания. Можно спорить о поступках героев с одноклассниками, делиться впечатлениями в семье или искать дискуссии в интернете. В обсуждении легче сформулировать собственное мнение и запомнить детали.

- Используйте разные форматы. Можно дополнять чтение экранизациями. Они помогают вспомнить сюжет и героев, но полагаться только на фильм нельзя, так как часто режиссёры сокращают или меняют содержание.

- Освойте речевые клише. Фразы-связки помогают логично строить текст и не сбиться с темы. Например: «Я считаю, что…», «Обратимся к произведению…», «Таким образом…». Подобные конструкции можно подобрать заранее и выучить, они пригодятся в любом сочинении.

Лучший способ почувствовать формат — практика. Пробуйте писать сочинения на темы прошлых лет, соблюдая объём и требования. Попросите учителя, репетитора или одноклассника проверить текст по критериям. Если проверяющего нет, отложите работу на несколько дней и перечитайте «свежим взглядом».

Кроме сайта ФИПИ, используйте другие полезные материалы:

- методические пособия по литературе для 11 класса;

- тематические сборники аргументов;

- видеоуроки от учителей и экспертов;

- списки клише;

- онлайн-тренажёры с темами и проверкой по критериям.